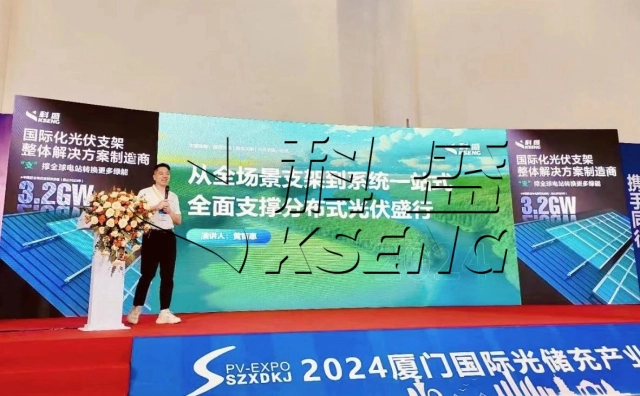

- 光伏系统一站式解决方案提供商 —— 厦门科盛金属科技有限公司

- 18150352163

- pvzhijia@163.com

光伏支架有几种形式?光伏支架的标准科普!

光伏电站的运行方式大致有五种:

- ①.最佳倾角固定式(目前应用最广泛);

- ②.平单轴跟踪式;

- ③.斜单轴跟踪式;

- ④.双轴跟踪式;

- ⑤.固定可调式。

不同的运行方式,最根本的区别就在于它们的发电量差异。当然,初始投资和运行维护成本也会有差别。

① 最佳倾角固定式:

在低纬度地区,由于最佳倾角较小,所以发电量提高很少(如在8°时,几乎是不变的);在高纬度地区,最佳倾角大,发电量提高明显(如在50°时,提高了约25%)。

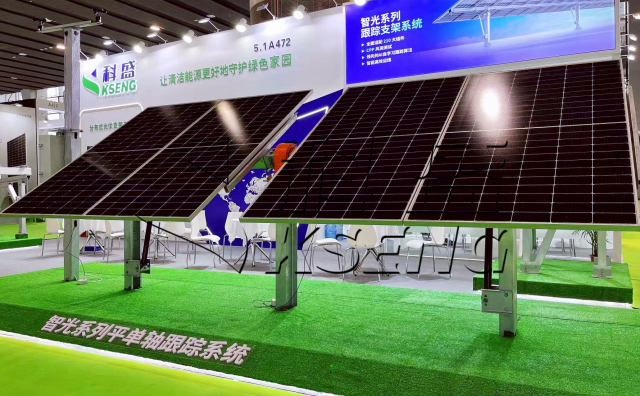

② 平单轴跟踪式:

这种运行方式跟踪了太阳一天之内入射角的变化,其对发电量的提高率,在低纬度地区要明显优于高纬度地区。一般认为,这种运行方式更适合在纬度低于30°的地区使用,相对于“方式一”,可以提高20%-30%的发电。当然在高纬度地区,相对“方式一”也能提高接近20%。

③ 斜单轴跟踪式:

这种运行方式显然是结合了“方式一”和“方式二”的优点。如同“方式一”不适合低纬度地区一样,这种运行方式在低纬度地区的表现并不比“方式二”好多少。因此,更适合高纬度地区。

这种方式下,阵列两侧的支撑结构(支架、转动轴)受力肯定是不一样的。由于高纬度地区的最佳倾角较大,如果采用“最佳倾角斜单轴”,则两侧受力不均衡就会很大。因此,工程中一般会采用一个较小的倾角。

④ 双轴跟踪式:

由于跟踪了太阳一天之内、一年之内的入射角的变化,这种方式对发电量的提高显然是最高的。

⑤ 固定可调式:

这种运行方式是根据太阳一年之内入射角的变化调整支架倾角,从而实现发电量的提高。

那不同运行方式是如何提高发电量的呢?相对于水平面辐射,固定式提高了春、秋、冬三季的发电量,而牺牲了夏季的发电量。单轴跟踪的几乎是完全平行的,双轴跟踪相对与单轴跟踪,提高了春、秋、冬三季的发电量。跟踪式(单轴、双轴)相对与固定式,提高了早晚的发电量。

科盛光伏

科盛光伏是国内外知名光伏支架生产企业,光伏支架厂家全国排名前列!公司主营固定光伏支架和跟踪光伏支架两大业务模块,专注于太阳能光伏支架及其光伏配件的研发、生产和销售。